80年代前後の日本映画やマンガや雑誌のインタビュー、コラムなんかを観たり読んだりしていると、2020年との価値観の落差にぎょっとすることが多い。

ジェンダーや障害や人種といったセンシティブな領域に対する配慮のない言葉遣いももちろんだけど、同じぐらいびっくりさせられるのが、田舎に対する見下し。

田舎や農業や方言といったものを、恥ずべきものとして見下すような言動がとにかく多い。

そういった価値観の象徴として、「百姓」という言葉が、かなり攻撃力の高い侮辱ワードとして機能していた。

侮辱ワードとしての「百姓」

たとえば1977年の映画『幸福の黄色いハンカチ』では武田鉄矢が演じる若者が「この百姓が!」と罵るシーンが複数回あったし、1980年の『狂い咲きサンダーロード』でも「百姓」と罵ってる。

人気絶頂だった田原俊彦がいわゆる「ビッグ発言」などでバッシングされるムードのなか、殺到する記者に対して「百姓」と罵ったという話もある。

現在でも「百姓」はテレビやラジオでは使わないような言葉になっているんだけど、当時のニュアンスがわからないとなぜダメなのかわかりづらい。

その結果、Yahoo!知恵袋にはこういった質問がかなりたくさん寄せられている。

百姓 という言葉はなぜ放送禁止用語なのですか? - 百姓は差... - Yahoo!知恵袋

侮辱ワードっていうのは、言われた側が傷つくからこそ攻撃力を発揮するわけで、「百姓」に攻撃力があったということは、みんな「百姓」と呼ばれたくなかったんでしょう。

なぜ昭和の日本人は「百姓」と呼ばれたくなかったのか

ではなぜ昭和の日本人は「百姓」と呼ばれたくなかったのか。

誰かを「百姓」と罵るとき、田舎、農林水産業、野暮、情報弱者といったニュアンスが込められている。

「百姓」のイメージを体現するキャラとして登場したのが吉幾三。

つまり、その逆の、都会、第三次産業、洗練といったものをみんなが目指していた時代ってことでしょう。

で、都会、第3次産業、洗練を目指すのは現代も同じだけど、なんていうか当時の日本人には必死さを感じるわけ。

東京生まれのごく一部の人を除き、80年代前後の圧倒的大多数の日本人は、自分が「百姓」とくくられる側に属しているという、負い目みたいなものがあったんじゃないかと。

というのも、お互いに「百姓」と罵り合っていた1980年の20歳は、1960年生まれ。

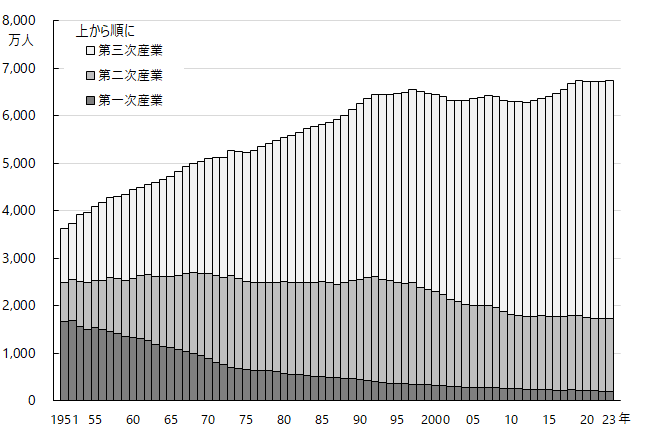

実はその時代の日本の労働者の32.7%が第一次産業つまり農林水産業にたずさわっており、1960年生まれのざっくり3人に1人ぐらいは「百姓の子」なわけ。

産業別就業者数の推移(第一次~第三次産業) 1951年~2019年 年平均 (総務省 「労働力調査」)

産業別就業者数の推移(第一次~第三次産業) 1951年~2019年 年平均 (総務省 「労働力調査」)

そんな1960年生まれの「百姓の子」が大人になった1980年には、日本の労働者の過半数が第三次産業の仕事をするようになっており、第一次産業は10%にまで減少している。

つまり、その20年間で「百姓」離れがすごい勢いで加速した。

おりしも高度成長期で、都会の工場や商社やメーカーが大量に人手を求めていた時期であり、そういった社会のニーズに応じるかたちで「百姓の子」が「百姓」離れしていった。

そしてそういう「百姓の子」はみんな、「木綿のハンカチーフ」よろしく、必死で都会に染まろうとがんばっていたんだと思う。

昔からそこにいた都会人や一足先に田舎から出てきた先輩たちは、続々と上京してくる「百姓の子」の垢抜けなさ、必死に洗練されようとあがく様を揶揄したくもなったであろう。

そこで「百姓」という言葉が、かなりの攻撃力をもつに至った。

あらゆる差別の構造に共通するあるあるとして、生粋の都会人よりも、先に都会に出てきた元「百姓の子」のほうが、自分が都会人であることを誇示する必要にかられて、新規の「百姓の子」により厳しくあたったであろうことは容易に想像できる。

『幸福の黄色いハンカチ』の武田鉄矢の無駄に攻撃的なスタンスは、そういうことなんだと思う。

なぜ平成・令和の日本人は「百姓」と呼ばれても傷つかないのか

ではなぜ、平成・令和の日本人は「百姓」と呼ばれても傷つかないのか。

いつから傷つかなくなったのか。

2000年の20歳は、すでに相手を罵るときに「百姓」とは言わなかった。

2000年の20歳は1980年生まれ。

その時代の日本の労働者のうち、第一次産業にたずさわっていたのは10%であり、そこからの20年間でさらに5%にまで半減した。

しかも第一次産業にたずさわる人は5%いるといっても、そのほとんどが高齢者なので、今や「百姓の子」はほとんど見つからないレアな存在になっている。

親の代から都会に住んでいる、または地方在住だけど親の代で百姓をやめた「百姓の孫」たちが日本人のマジョリティを占めている状況。

「百姓の孫」たちにとって農林水産業や田舎の生活といったものは、がんばって抜け出すべきものではなく、夏休みに数日間だけ滞在するもの。

田舎暮らし、アウトドア、土いじりといったものは、一昔前に「百姓」にまつわるダサいものとされていたが、今やポジティブなものとしてとらえられるようになった。

つまり「ザ!鉄腕!DASH!!」でTOKIOがやっているようなこととそのとらえられ方。

多くの日本人が都会に出てきたわけではなく、(過疎化が進みながらも)相変わらず地方在住の若者も多いんだけど、地方在住であることが別に恥ずべきことではなくなっている。

そこには、インターネットの普及により、都会と地方の情報格差がほとんどなくなったことも影響しているだろう。

ネットを駆使して情報収集や発信をするにあたり、地方在住であることは何らマイナスにならない。

90年代までは、タワーレコードやクラブやミニシアターがある都会と、ギリギリTSUTAYAがある地方ではかなりの情報格差があった。

しかし今やそれらの情報はほぼネット上で得られるようになり、地方のハンデはかなりなくなっている。

もはや、「百姓」という言葉に相手を罵る攻撃力はほぼなくなった。

百姓の対義語としての「シティ」

ここ最近、1980年前後の洗練されたサウンドが「シティポップ」と呼ばれて再評価されている。

山下達郎、大貫妙子、吉田美奈子、大滝詠一、南佳孝といったあたりから、角松敏生や杉山清貴あたりまでの、ソウル〜AORな音が、2010年頃から日本の若手ミュージシャンや海外の好事家たちに面白がられるようになった。

シティポップの担い手はその多くが東京出身者であったという興味深い事実もあり、その名前が表すように、「百姓」が喚起するイメージの対極にあった。

しかし、実は当時「シティポップ」という呼称は一般的ではなく、少し大きなくくりで「ニューミュージック」と呼ばれていた。

ニューミュージックというくくりは、アリスやイルカやさだまさしも入ってくるような巨大な概念。キリンジもゆずも「J-POP」だよねっていうのと似ている。

その巨大なニューミュージックというくくりの中から、「百姓」成分を取り除いたものが現在シティポップと呼ばれているんだとすると、当時むりやりくくられていた側としては、ニューミュージック扱いされることに忸怩たる思いがあったんじゃないかと思う。

松任谷由実が言ったとされる選民意識バリバリの発言には、そういった側面があるんじゃないか。タモリのニューミュージック批判もそういう文脈でとらえることも可能だろう。

一方、そんなシティポップが再評価されている2020年においては、「シティ」であることにあまり意味はなくなっている。

リアル百姓や百姓の子が日本からほとんどいなくなったことで、「百姓」は現実味のない概念になり、もはや洗練された音楽にとっての仮想敵ではなくなったということかもしれない。

むしろ、漠然としたファンタジーな概念となった「田舎暮らし」は、令和の時代にシティポップ・リバイバルな音をやってるアーティストと親和性が高いとすら言えそう。

現代のシティポップと呼ばれるバンドの多くが、アウトドアなフェスに引っ張りだこだったりするし、もはや「百姓」と「シティ」は対義語ではなくなったように思える。

GREENROOM FESTIVALのnever young beach

ちなみに、かつてニューミュージックの非シティ部分を担っていたようなメンタリティをもつJ-POPのアーティストや楽曲を、わたくしハシノは「民芸J-POP」と名づけて観察している。